Madrid 20 de noviembre (Noticia.do).-El 20 de noviembre de 1975 marcó un hito indeleble en la historia contemporánea de Europa y, fundamentalmente, en la memoria colectiva de España. Ese día, en una cama de hospital en Madrid, falleció Francisco Franco, el hombre que había gobernado con mano de hierro los destinos de la nación ibérica durante casi cuatro décadas.

Su muerte no solo significó el fin biológico de uno de los dictadores más longevos del continente europeo, sino que abrió la puerta a un complejo proceso de incertidumbre política y transformación social que todavía hoy resuena en el debate público.

A cincuenta años de aquel suceso, resulta imperativo analizar cómo un militar de carrera logró instaurar un régimen personalista que sobrevivió a la caída de sus aliados ideológicos tras la Segunda Guerra Mundial.

La figura de Francisco Franco sigue siendo altamente controvertida. Para comprender la magnitud de su influencia, es necesario diseccionar no solo el final de sus días, sino la génesis de su poder absoluto.

Este liderazgo no fue fruto del azar, sino la consecuencia directa de una sangrienta Guerra Civil Española que dividió al país en dos mitades irreconciliables y dejó tras de sí un rastro de muerte y desolación.

El dictador consiguió cimentar un sistema autoritario que supo adaptarse camaleónicamente a los tiempos: desde el fascismo clásico de los años 30 y 40, pasando por la autarquía económica, hasta convertirse en un socio estratégico de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

https://www.youtube.com/watch?v=I3Sg62Iq3DQEn este reportaje especial, desglosaremos los mecanismos que permitieron a la dictadura franquista perpetuarse en el poder mientras otras tiranías europeas se desmoronaban. Analizaremos el costo humano de su victoria, las etapas de represión y apertura económica, y cómo, tras su fallecimiento, España navegó las turbulentas aguas hacia la democracia.

A través de una mirada histórica y periodística, exploraremos por qué, medio siglo después, las heridas del pasado, las fosas comunes y la memoria democrática siguen siendo temas de vibrante actualidad política.

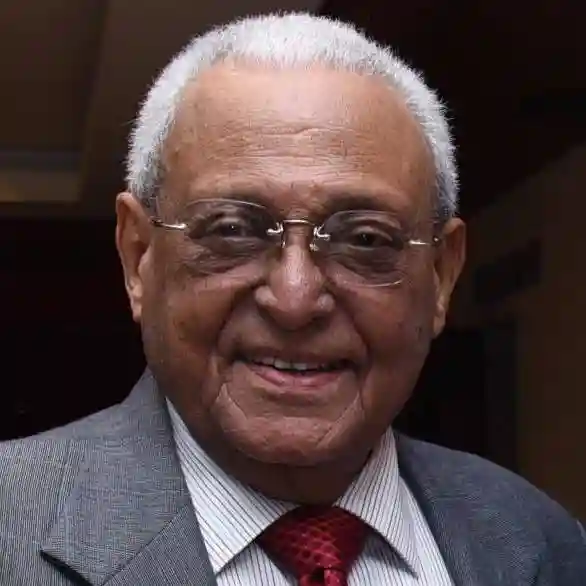

Francisco Franco

Para entender el fenómeno político, primero debemos mirar al hombre detrás del uniforme. Francisco Franco fue un militar de carrera forjado en la dureza de las guerras coloniales. Durante las décadas de 1920 y 1930, se destacó como general en las campañas del norte de África, un escenario bélico que moldeó su carácter implacable y su visión jerárquica del mundo.

De una convencida tradición católica y profundamente conservadora, Francisco Franco representaba a un sector del ejército que veía con recelo los cambios sociales y políticos que la modernidad traía consigo a principios del siglo XX.

Su relación con la política fue, en un inicio, ambivalente pero pragmática. Tras la proclamación de la Segunda República Española en 1931, Francisco Franco se mostró crítico con los gobiernos reformistas que intentaban modernizar el país y restar poder a las instituciones tradicionales como la Iglesia y el Ejército. Sin embargo, durante los primeros años, mantuvo su juramento de fidelidad al régimen democrático establecido, sirviendo como general bajo las órdenes de un sistema en el que no creía.

Esta postura calculadora le permitió mantenerse en posiciones de relevancia dentro del estamento militar, esperando el momento oportuno para actuar según sus convicciones ideológicas.

Esa supuesta lealtad se rompió definitivamente en el verano de 1936. La victoria electoral del Frente Popular, una coalición de izquierdas, fue el detonante que impulsó a Franco a unirse a la conspiración militar que ya estaba en marcha.

Su decisión de sumarse al golpe de Estado del 17 de julio de 1936 transformó su perfil de un general conservador más a la figura central de la insurrección.

Este movimiento no solo buscaba derrocar un gobierno, sino frenar lo que él y sus aliados consideraban la destrucción de la esencia tradicional de España, dando inicio a uno de los capítulos más oscuros de la historia europea.

El ascenso al poder: Del golpe de Estado a la Guerra Civil

El levantamiento militar de julio de 1936 no logró su objetivo inmediato de tomar el control total del país en pocos días. En lugar de un golpe rápido y quirúrgico, la acción precipitó a España hacia una devastadora guerra civil. El país quedó fragmentado territorial e ideológicamente en dos bandos claramente diferenciados.

Por un lado, se encontraban los sublevados, liderados por la cúpula militar y apoyados incondicionalmente por la Iglesia Católica y los sectores conservadores; por el otro, resistía el gobierno legítimo de la República, defendido por una amalgama de demócratas, socialistas, comunistas y anarquistas.

En el tablero geopolítico de la época, el conflicto español sirvió como un preludio trágico de la Segunda Guerra Mundial. Los militares sublevados, que rápidamente erigieron a Francisco Franco como «Generalísimo» de los ejércitos, contaron con el apoyo logístico y militar vital de la Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini.

Estos regímenes fascistas vieron en España un campo de pruebas para su maquinaria bélica. En contraste, la República Española sufrió el abandono de las democracias occidentales como Francia y el Reino Unido, que optaron por una política de no intervención, dejando al gobierno español dependiente del apoyo puntual de la Unión Soviética y el romanticismo combativo de las Brigadas Internacionales.

Tras tres años de encarnizados combates, el 1 de abril de 1939, Franco declaró el fin de la guerra con la victoria absoluta de sus tropas.

El balance de la contienda fue catastrófico en términos humanos y materiales. Se estima que murieron unas 540,000 personas en un país que apenas contaba con 24 millones de habitantes.

De estas víctimas, cerca de 200,000 fallecieron en los frentes de batalla, pero una cifra escalofriante corresponde a la represión en la retaguardia: fusilamientos extrajudiciales, conocidos popularmente como «paseos» o «sacas», que eliminaron sistemáticamente a cualquier sospechoso de simpatizar con el bando contrario. España quedó arrasada, y medio millón de ciudadanos se vieron forzados a partir al exilio, perdiendo el país gran parte de su capital intelectual y cultural.

La consolidación del régimen: Autarquía y represión

Con la victoria en la mano, Francisco Franco no buscó la reconciliación nacional, sino la sumisión total de los vencidos. Su régimen se estructuró como un sistema autoritario y personalista, sostenido sobre tres pilares fundamentales que dominarían la vida pública española durante décadas: el Ejército, garante del orden y la unidad territorial; la Iglesia Católica, que otorgó al régimen una legitimidad moral bajo el concepto de «Cruzada»; y la Falange Española, el partido fascista que se convirtió en el único legal, controlando el aparato burocrático y sindical del nuevo Estado.

Los primeros años de la posguerra estuvieron marcados por una política de represión franquista feroz. La obsesión del dictador se centró en purgar cualquier vestigio de oposición política.

Se calcula que, incluso después de finalizada la guerra, otras 50,000 personas fueron ejecutadas, y miles más encarceladas o sometidas a trabajos forzados. El miedo se convirtió en una herramienta de control social. A nivel internacional, la España de Francisco Franco mostró sus simpatías por las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a enviar a la División Azul a luchar contra la URSS, aunque la situación ruinosa del país impidió que Madrid entrara oficialmente en el conflicto global.

Tras la derrota del nazismo y el fascismo en 1945, el régimen franquista quedó aislado del mundo. Las potencias vencedoras condenaron la dictadura y retiraron a sus embajadores, provocando que España cayera en un profundo aislamiento diplomático y económico.

Fueron los llamados «años del hambre». El régimen respondió con una política de autarquía, intentando que el país produjera todo lo que consumía. El resultado fue desastroso: la escasez de alimentos, el mercado negro (estraperlo) y el uso generalizado de cartillas de racionamiento definieron la vida cotidiana de los españoles hasta bien entrada la década de 1950. La supervivencia del régimen parecía improbable, pero la geopolítica vendría en su auxilio.

La evolución de la dictadura: Del aislamiento al milagro económico

La supervivencia política de Francisco Franco se explica en gran medida por su capacidad de adaptación al nuevo escenario de la Guerra Fría. A pesar de su origen fascista, el marcado carácter anticomunista del régimen lo convirtió en un aliado deseable para Estados Unidos en su lucha contra la influencia soviética. A partir de 1953, con la firma de los pactos con Washington, el aislamiento internacional comenzó a romperse. El punto de inflexión definitivo llegó en 1959 con la visita del presidente Eisenhower a Madrid, que simbolizó la aceptación de la dictadura en el bloque occidental.

Internamente, el régimen también sufrió una metamorfosis. Ante el agotamiento del modelo autárquico que mantenía a España en la miseria,Francisco Franco permitió un cambio en la dirección económica. Los sectores más ideologizados de la Falange fueron desplazados del gobierno para dar paso a los llamados «tecnócratas», muchos de ellos vinculados al Opus Dei. Estos nuevos ministros implementaron el Plan de Estabilización de 1957, una serie de medidas liberalizadoras que abrieron la economía española al comercio internacional, la inversión extranjera y el turismo.

La década de 1960 fue testigo de lo que se conoció como el «milagro económico español». El país experimentó un crecimiento industrial sin precedentes y una transformación social acelerada. La clase media comenzó a emerger, y la llegada masiva de turistas europeos trajo consigo no solo divisas, sino también nuevas costumbres y aires de libertad que contrastaban con la rigidez moral del nacionalcatolicismo.

Sin embargo, esta apertura económica no vino acompañada de una apertura política. El régimen seguía siendo una dictadura que negaba las libertades básicas, prohibía los partidos políticos y reprimía cualquier disidencia, aunque la sociedad española empezaba a cambiar a una velocidad que las viejas estructuras del franquismo apenas podían contener.

Muerte de Francisco Franco y el inicio de la transición española

El ocaso biológico del dictador coincidió con una crisis profunda del sistema que había creado. A principios de los años 70, la salud de Franco se deterioró visiblemente, al tiempo que el régimen enfrentaba desafíos internos y externos, como la crisis del petróleo de 1973 y el asesinato de su presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, a manos de ETA.

La incertidumbre sobre el futuro se apoderó del país. Finalmente, tras una larga agonía, Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Su fallecimiento puso en marcha los mecanismos sucesorios que él mismo había diseñado, con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España y heredero de la jefatura del Estado.

Sin embargo, lo que Franco había previsto como una continuación de sus instituciones bajo una monarquía autoritaria, pronto derivó en un proceso de desmantelamiento del régimen. El rey Juan Carlos I, consciente de la imposibilidad de mantener una dictadura en la Europa de finales del siglo XX, impulsó el cambio. El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente fue clave. Suárez, un hombre proveniente de las filas del propio régimen, orquestó con audacia la Ley para la Reforma Política de 1976, una herramienta legal que permitió al franquismo «suicidarse» institucionalmente para dar paso a la democracia.

El camino hacia la libertad no estuvo exento de tensiones. El momento cumbre de la transición española llegó en la Semana Santa de 1977 con la legalización del Partido Comunista de España (PCE), el enemigo histórico y obsesivo del franquismo. Esta decisión, arriesgada y polémica en su momento, fue fundamental para otorgar credibilidad al proceso democrático y asegurar la participación de todas las fuerzas políticas en las primeras elecciones libres. En 1978, la aprobación de la Constitución selló el pacto de convivencia, aunque el precio fue un «pacto de olvido» que evitó juzgar los crímenes de la dictadura en pos de la reconciliación nacional.

La huella del franquismo en la actualidad

A cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco, España sigue lidiando con la compleja herencia del franquismo. Si bien la transición fue alabada internacionalmente como un modelo de éxito pacífico, en los últimos años han surgido voces críticas que cuestionan las sombras de aquel proceso. La estructura de poder económico y judicial mantuvo en gran medida sus posiciones, y la falta de un referéndum sobre la forma de Estado (Monarquía o República) sigue siendo un argumento recurrente en el debate político actual.

El aspecto más doloroso y pendiente es, sin duda, el de la memoria histórica. Durante décadas, el Estado español ignoró a las más de 100,000 personas que permanecen enterradas en fosas comunes y cunetas, víctimas de la represión franquista. No fue hasta los gobiernos progresistas recientes, como los de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que se impulsaron leyes de memoria democrática para dignificar a las víctimas. Hitos simbólicos como la exhumación de Franco de su mausoleo en el Valle de Cuelgamuros en 2019 evidencian el intento de cerrar estas heridas, aunque la polarización política demuestra que el pasado sigue muy presente.

Recordar y analizar la dictadura de Franco no es solo un ejercicio de historia, sino una necesidad cívica para entender la España de hoy. La democracia debe regarse con la verdad y la justicia. Para profundizar más en los acontecimientos que marcaron el siglo XX y sus repercusiones actuales, le invitamos a seguir nuestra cobertura especial y consultar las fuentes documentales disponibles.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo y cómo murió Francisco Franco?

Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 en Madrid tras una larga enfermedad. Su muerte se produjo en el hospital La Paz a causa de un fallo multiorgánico derivado de diversas complicaciones médicas, poniendo fin a casi 40 años de dictadura.

¿Qué apoyos internacionales tuvo el régimen franquista?

Inicialmente, Francisco Franco contó con el apoyo militar y logístico de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini durante la Guerra Civil. Tras un periodo de aislamiento en la posguerra, a partir de 1953 consiguió el respaldo de Estados Unidos gracias a su postura anticomunista en el contexto de la Guerra Fría.

¿Cuántas víctimas dejó la Guerra Civil y la dictadura?

Se estima que la Guerra Civil causó unas 540,000 muertes. De ellas, aproximadamente 200,000 fueron en combate y el resto por represión y ejecuciones. En la posguerra, la dictadura ejecutó a otras 50,000 personas y más de 100,000 desaparecidos permanecen aún en fosas comunes.

¿Cómo se produjo la transición a la democracia en España?

La transición comenzó tras la muerte de Francisco Franco con la coronación de Juan Carlos I. Liderada políticamente por Adolfo Suárez, se desmantelaron las instituciones franquistas mediante la Ley para la Reforma Política de 1976 y se legalizaron los partidos, incluido el Partido Comunista, culminando con la Constitución de 1978.