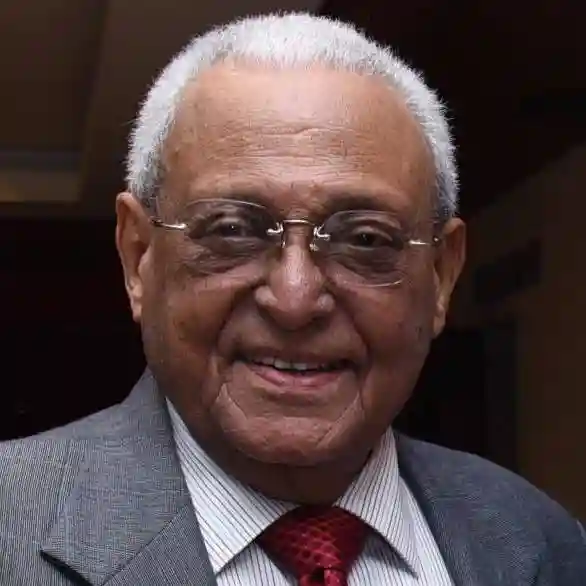

Manuel Vólquez

En la era moderna, los casos de funcionarios públicos, civiles, militares o empresariales, corruptos se deciden en los tribunales con audiencias caracterizadas bullicios mediáticos y numerosos incidentes procesales protagonizados por abogados defensores, que siempre intentan convencer a los jueces de la presunta inocencia de sus clientes.

Pocos han sido condenados en juicios de fondos, oral y contradictorios, después de dictarse medidas de coerción. Algunos, meses después, son exonerados de culpa pese al cúmulo de pruebas aportadas por el Ministerio Público. Así funciona la justicia local.

Las medidas cautelares preventivas son enviarlos por un tiempo a las cárceles para que no se fuguen y así garantizar la asistencia a juicios, aunque luego muchos logran salir por la indulgencia de algunos jueces corruptos de las cortes que, en procesos de apelaciones o casaciones ante tribunales de altas instancias, salen en libertad para volver a delinquir robando fondos públicos de los programas sociales gubernamentales.

Los corruptos guardan parte del dinero sustraído al fisco para pagar los servicios de buenos abogados, comprar sentencias a algunos jueces y hasta subvencionar la protección de carceleros, si son condenados.

Lo ideal sería sentenciarlos a cadena perpetua hasta que mueran en prisión, aplicarles la pena de muerte o fusilarlos, como hacen en China, Corea del Norte, Irán, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia, Laos, Iraq, Myanmar y Marruecos. Allí se sancionan delitos como sobornos, malversación y abuso de poder para enviar mensajes.

En Singapur, con una población de 6, 5 millones, existe la pena de muerte para los narcotraficantes, asesinos, ladrones y los matones de mujeres. Este alto grado de disciplina hace que este pequeño estado destaque por su impecable limpieza, seguridad, orden y un nivel de criminalidad bajísimo. Los escarmientos para el incumplimiento de las normas van desde multas, azotes, encarcelamiento y hasta la pena capital.

Echando un vistazo a la historia de los pueblos, observamos que las penalidades antiguas para corruptos eran extremadamente severas, incluyendo ahorcamiento, degüello, asfixia, para funcionarios o jueces que aceptaban sobornos o abusaban del poder, además de la humillación pública (trasquilados, marcas, azotes) y confiscación de bienes.

En el Imperio Azteca, a funcionarios y jueces, por recibir sobornos o hacer cobros excesivos, se les ordenaba degollamiento o asfixia. Si el soborno era pequeño, podían ser trasquilados en el mercado y despojados de su cargo, como forma de humillación. Los asaltantes de caminos eran ahorcados y los que robaban en mercados eran apedreados o golpeados. Otros robos de objetos sagrados como el chalchihuitl (jade) merecía la pena capital. Mientras, en la antigua Roma el cohecho podía llevar a la muerte o destierro. Eran ejemplos de cómo se intentaba erradicar la corrupción, con terror y castigo ejemplar.

En la Edad Media se usaban escarmientos como la horca pública, azotes, mutilaciones y, para delitos menores, el encarcelamiento con condiciones brutales. La tortura y la extorsión de presos por parte de guardias eran comunes. Los castigos eran públicos y escenificados para disuadir a otros. Se buscaba castigar severamente el abuso de poder, considerado una traición a la sociedad. Incluían pena capital, castigo corporal, humillación pública y pérdida de bienes.

Lamentablemente, en República Dominicana, para corruptos, narcotraficantes, asesinos consumados, traficantes de personas indocumentadas y otros delitos graves, no se dan esos castigos porque no son permitidos en nuestra legislación jurídica ni en la Constitución. Además, nuestros legisladores corruptos nunca crearían leyes de esa naturaleza por razones de intereses particulares. Es decir, “no afilarían cuchillos para su propia garganta”, como reza un dicho antiguo. ¡Qué pena! Esa sería una excelente medida para imponer ley, disciplina y orden en nuestra descompuesta sociedad. Con esta reflexión, aclaro, no presumo ser un radicalista, sino un ciudadano preocupado por el avanzado estado de descomposición que padecemos, un fenómeno social que, al parecer, no altera la conciencia del liderazgo nacional.